Vom Dachstuben-Salon zur Synagoge

Eine Topographie jüdischer Salonnièren und jüdischen Lebens um 1800

von Jan Wilkens

Auf den Spuren der Salonnièren

Als Epoche und Glanzzeit der jüdischen Salons in Berlin gelten die Jahre von 1780 bis 1806, von den letzten Regierungsjahren Friedrich II. bis zur Eroberung Berlins durch Napoleon. Die meisten jüdischen Salonnièren Berlins waren Ehefrauen, Töchter oder Schwestern aufgeklärter Juden, die teilweise die Ziele der Haskala unterstützten.

Der vorliegende Beitrag zeichnet die Topographie des Wirkens jüdischer Salonnièren in Berlin um 1800 nach. Sie organisierten in den Gesellschaftszimmern ihrer Wohnungen Treffen, bei denen Gäste aus dem Bürgertum und Adel, Juden und Christen, über Literatur, Musik und Wissenschaften diskutierten oder auch nur den neuesten Klatsch und Tratsch austauschten.[1] Nicht immer waren die Salonnièren religiös praktizierende Jüdinnen. Einige von ihnen konvertierten in späteren Jahren zum Christentum, um einen christlichen Mann heiraten zu können. Dennoch öffneten und betrieben sie ihre Salons in jener Epoche zunächst als gebildete und aufgeklärte Jüdinnen.

So sollen im Folgenden die wichtigsten Orte jüdischen Lebens nachgezeichnet werden, denn die jüdischen Einrichtungen wie Synagoge oder Mikwe spielte bei diesen Frauen vor der Konversion eine Rolle, und wenn man das Wirken der Salonnièren im Zusammenhang mit der Haskala betrachtet, ist ein Einbeziehen explizit jüdischer Orte notwendig. Die hier vorgestellten Ergebnisse verdeutlichen die geographische Nähe, in denen das Leben der Salonnièren stattfand. Die Hotspots der Salons und des jüdischen Lebens lagen nahe beieinander – man blieb mit dem christlichen Bürgertum und Adel unter sich.

Durch die topographische Arbeit ist es möglich, Geschichte am Stadtbild Berlins deutlich zu machen. Der vorliegende Beitrag ermöglicht einen Rundgang durch das historische Berlin, wobei Links hinter den historischen Straßennamen auch ein Blick auf die heutige Stadtlandschaft ermöglichen. So begeben sich Interessierte aus dem 21. Jahrhundert auf die 200 Jahre zurückliegenden Spuren jüdischen Lebens und des Wirkens der Salonnièren.

Zur Methode

Im Folgenden werden die Wohnorte der Salonnièren und Orte des jüdischen Lebens im Jahr 1804 rekonstruiert.

Deborah Hertz nennt in ihrem wegweisenden Werk Die jüdischen Salons im alten Berlin eine Reihe an jüdischen Frauen, die im Salongeschehen tätig waren.[2] Im Abgleich mit anderen Werken über die jüdischen Salons wurden für den vorliegenden Beitrag die zehn wichtigsten, am häufigsten genannten jüdischen Salonnièren ausgewählt. Nicht jede dieser Frauen hatte ihren eigenen Salon, einige waren „nur“ Teilnehmerinnen.

Der Beitrag arbeitet mit einer Karte aus dem Jahr 1804, weil die Jahre zwischen 1780 und 1806 die Hochphase der jüdischen Salons bilden. Eine möglichst nahe Annäherung an die tatsächlichen Wohnorte der Salonnièren und eine authentische Sicht auf die Stadt Berlin ermöglicht ein Adressbuch von 1801 in der Digitalen Landesbibliothek Berlin. Zeitgenössische Adressbücher stellen die wichtigsten historischen Quellen dar, wenn es um das Ermitteln der Wohnorte der Salonnièren und der Orte jüdischen Lebens Berlin geht. Neben den Adressbüchern lieferte aber auch eine Bandbreite an Sekundärliteratur kleinere Hinweise, um Stand- und Wohnorte genau ermitteln zu können (siehe Literatur).

Die im Text genannten Straßennamen und Hausnummern beziehen sich auf die Stadttopographie des Jahres 1804. Links hinter den Adressen verweisen auf ihren heutigen Standort.

Gendarmenmarkt

Um den Gendarmenmarkt herum lebten drei wichtige Salonnièren: Rahel Levin, die spätere Rahel Varnhagen, lebte in der Jägerstraße 54 (vgl. S1). Sie wohnte in einer Dachstube oberhalb der Wohnung ihrer Eltern. Dort fanden auch ihre Salons während der ersten Periode ihres Wirkens als Salonnière (1790er-1806) statt.

Die Salonnière Sophie von Grothuß (auch Grotthuis) wurde als Sara Meyer in eine jüdische Familie geboren. Protestantisch getauft lebte sie im Jahr 1804 mit ihrem zweiten Mann, Baron Ferdinand von Grothuß, in einer Wohnung in der Friedrichstraße/Ecke Krausenstraße (vgl. S2).

Nur wenige Schritte entfernt, in der Markgrafenstraße 59 (vgl. S3), lebte die dritte Salonnière Henriette Herz (geb. de Lemos). Nach der Hochzeit mit Marcus Herz lebte sie zunächst in der Spandauer Straße, dann in der Neuen Friedrichstraße 22. Nach dem Tod ihres Mannes 1803 verarmte sie und musste in die kleinere Wohnung in der Markgrafenstraße ziehen. Die Ermittlung ihrer Wohnorte ist vor allem dank ihres gut dokumentierten Briefwechsels möglich.

Der Norden der Stadt

In der Spandauer Vorstadt lebte zum einen Rebecca Ephraim (geb. Itzig). Ihre Wohnung befand sich in der Großen Präsidentenstraße 6 (vgl. S4). Diese Schwester der Salonière und Musikerin Sara Levy (geb. Itzig) hatte keinen eigenen Salon, wird aber jedoch als Teilnehmerin des Salongeschehens angesehen.

Auch in der Spandauer Vorstadt lebte die Salonnière und Fabrikantengattin Philippe Cohen (geb. Pessel Zülz). Es wird berichtet, dass Philippe mit ihrem Mann Ephraim in einem luxuriösen Haus in der Münzstraße 20 (vgl. S5) gewohnt habe. Ihre Salons hätten vor allem im großen Garten ihres Hauses stattgefunden. Ephraim Cohen war Inhaber einer erfolgreichen Wollfabrik, die sich in der Nähe des Hauses befand.

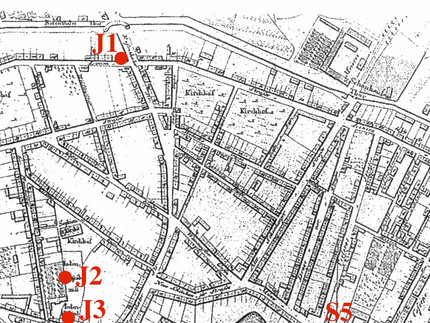

In der Rosenthaler Straße 2 befand sich die Judenherberge (vgl. J1) von Berlin. Sie wurde im Jahr 1800 gegründet. Damals war der Zutritt in die Stadt für Juden nur über drei Stadttore: das Rosenthaler Tor, Prenzlauer Tor und Hallesche Tor zulässig. Die Judenherberge war für diejenigen durch- und zuwandernden Juden bestimmt, die sich nicht in der Stadt niederlassen durften und auch nicht bei Freunden oder Verwandten unterkommen konnten, so z. B. Musikanten, Schausteller oder Bettler. In der Judenherberge fand ein wichtiger Teil des sozialen Lebens der jüdischen Unterschicht statt, beispielsweise Hochzeiten [3]. Weiter südlicher, in der Großen Hamburger Straße 26 lag der erste jüdische Friedhof (vgl. J2) der Stadt, der bereits 1671 gegründet wurde. Er blieb bis 1826 in Betrieb, bis sein Platz nicht mehr ausreichte, und wurde durch den Jüdischen Friedhof an der Schönhauser Allee ergänzt. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Friedhof vollständig zerstört. Vor dem Friedhof befand sich, auch aus praktischen Gründen, das Jüdische Krankenhaus (vgl. J3) in der Oranienburger Straße 8. Es wurde 1756 gegründet und bestand bis 1861 an diesem Ort.

Innenstadt

Im Zentrum der Stadt befand sich auch das Zentrum jüdischen Lebens: die Synagoge in der Heidereutergasse 5 (vgl. J5). Die Grundsteinlegung erfolgte im Mai 1712 und die Einweihung zwei Jahre später. Die Synagoge wurde erst als „Große Synagoge“ bezeichnet, im Gegensatz zu den kleinen Privatsynagogen, die vorher bestanden. Mit dem Bau der Synagoge an der Oranienburger Straße änderte sich die Bezeichnung nach 1866 zur „Alten Synagoge“. Zu dem Bestehen einer Jüdischen Gemeinde bedarf es neben eines Friedhofs und einer Synagoge auch einer Mikwe (vgl. J6), eines rituellen Tauchbades. Ihre genaue Lage und Gestalt im Jahr 1804 ist nicht zu rekonstruieren. Neuere Quellenfunde deuten darauf hin, dass sich die Mikwe in der Synagoge befunden haben muss. In einem Dokument aus dem Jahr 1844 findet sich der Vermerk, dass die Potsdamer Jüdinnen zur monatlichen Reinigung in die Mikwe im „Berliner Judentempel“ fahren mussten, womit zur damaligen Zeit nur die Synagoge in der Heidereutergasse gemeint sein konnte [4]. Zu dem Synagogenkomplex gehörte auch die Wohnung des Judenältesten, des Vorstands der Gemeinde (Heidereutergasse 4).

Ab 1778 konnten jüdische (aber auch christliche) Jungen in der Jüdischen Freischule in der Klosterstraße 35 (vgl. J7) erstmals sowohl eine religiöse, als auch eine säkulare Bildung erhalten. Dieses Konzept war zu dem Zeitpunkt in Preußen einmalig. Der Standort der Schule änderte sich mehrmals. 1806 zog sie in die Klosterstraße 9 (heute ungefähr auf der Höhe Rochstraße), 1826, nach der Übernahme durch die Jüdische Gemeinde, in die Rosenstraße 12 und ab 1863 wechselte sie in die Große Hamburger Straße 27, wo heute das Jüdische Gymnasium Moses Mendelssohn steht.

Das Wohnhaus der Musikerin und Mäzenin Sara Levy (geb. Itzig) befand sich auf der heutigen Museumsinsel (Hinter dem Neuen Packhof 3, Vgl. S6). Die Bauarbeiten zum Neuen Museum konnten erst erfolgen, als sie starb, da sie ein lebenslanges Wohnrecht auf der Museumsinsel besaß.

In der für das Berliner Judentum besonders bedeutenden Spandauer Straße lebte Amalie Beer (geb. Wulff). Sie lebte mit ihrer Familie in einem größeren Haus in der Spandauer Straße 72 (vgl. S7). Als sich Rebecca Friedländer, die spätere Regine Frohberg (geb. Solomon), 1804 von ihrem ersten Mann Moses Friedländer, dem Sohn von David Friedländer, scheiden ließ, lebte sie mit Amalie Beer zusammen. Sie stellte ihrer Freundin Rebecca ein Zimmer in ihrem Haus (vgl. S8) zur Verfügung.

Zwei weitere Teilnehmerinnen an den Salons waren Friederike (auch Fradchen) Liebmann (S9), die in der Poststraße 3 (vgl. S9) lebte, und Jente Stieglitz (geb. Ephraim), die in der Alten Grün-Straße 12 wohnte (vgl. S10). Letztere konvertierte bereits im Jahr 1800 mit ihrem Ehemann Johann (geb. Israel) Stieglitz zum Christentum. So ist auch zu erklären, dass Johann Stieglitz in den Adressbüchern als Stadtverordneter aufzufinden ist.

Berliner Salonnièren in Europa

1804 lebten drei Salonnièren bereits nicht mehr in Berlin. Sie beeinflussten jedoch vor ihrer Abreise das Salon-Leben und standen mit den Berliner Salonnièren in engem Kontakt. Lucie Domeier (geb. Esther Gad) lebte nur kurze Zeit in Berlin und zog 1801 nach London. Sie besuchte Berlin danach jedoch regelmäßig und führte einen regen Briefwechsel mit den örtlichen Salonnièren. Dorothea Schlegel (geb. Mendelssohn, in erster Ehe Veit) zog 1801 von Berlin nach Jena und anschließend nach Paris. Marianne Meyer, die Schwester von Sara Meyer, heiratete 1797 Heinrich XIV. Reuß von Greiz in nicht standesgemäßer Ehe. Nach dem Tod ihres Mannes 1799 wurde sie von der Familie ihres Mannes verstoßen und es kam zu Erbstreitigkeiten. Sie erhielt nach dem Tod ihres Mannes von Kaiser Franz II. den Titel „Frau von Eybenberg“. Von der Familie ihres verstorbenen Mannes erhielt Meyer schließlich eine Pension, die aber ausschließlich in Wien zu verzehren war, wohin sie dann auch zog.

Anmerkungen

[1] Wichtig ist hinzuzufügen, dass ein Salon nicht ausschließlich in dem Wohnhaus einer Salonnière stattfinden konnte. So konnten sich die Teilnehmer*innen auf der Treppe zum Wohnhaus, beim Spazierengehen oder im Stadtgarten treffen und austauschen. Hannah Lotte Lund beschreibt diesen Umstand eingehend und sieht den Salon als Kommunikationsraum: Ein „Salon“ finde vor allem in der Kommunikation statt, nicht per se an einem vorgegebenen Ort (vgl. Lund, 2012).

[2] Vgl. Hertz, Deborah: Die jüdischen Salons im alten Berlin. 1780-1806. München, 1995, S. 289-290.

[3] Vgl. Gidal, Nachum T.: Die Juden in Deutschland von der Römerzeit bis zur Weimarer Republik. Gütersloh, 1988, S. 138.

[4] Vgl. Knufinke, Ulrich: „Zur Rekonstruktion der Gestalt und Baugeschichte der Synagoge Heidereutergasse“, in: Moritz Stern, Geschichte der Alten Synagoge zu Berlin, hrsg. v. Hermann Simon und Harmen H. Thies. Teetz, 2007, S. 261-284, S. 264 (Anm. 21). Knufinke bezieht sich hier auf ein Dokument aus dem Brandenburger Landesarchiv (Rep. 2A I Pol. Nr. 2004, Bl. 5).

Literatur

- Hertz, Deborah: Die jüdischen Salons im alten Berlin. 1780-1806. München, 1995.

- Henriette Herz in Erinnerungen, Briefen und Zeugnissen, neu ediert v. Rainer Schmitz, Berlin 2013.

- Institut für jüdische Geschichte Österreichs (Hrsg.): Salondamen und Dienstboten. Jüdisches Bürgertum um 1800 aus weiblicher Sicht (Juden in Mitteleuropa, Ausgabe 2009). St. Pölten, 2009. (Letzter online Zugriff: 28.02.2018)

- Jacobson, Jacob: Jüdische Trauungen in Berlin 1759 bis 1813. Mit Ergänzungen für die Jahre 1723-1759. Berlin, 1968.

- Jacobson, Jacob: Die Judenbürgerbücher der Stadt Berlin 1809-1851. Mit Ergänzungen für die Jahre 1791-1809. Berlin, 1962.

- Lowenstein, Steven M.: The Berlin Jewish Community: Enlightenment, Family and Crisis, 1770-1830. Oxford, 1994.

- Lund, Hannah Lotte: Der Berliner „jüdische Salon“ um 1800. Emanzipation in der Debatte (Europäisch-jüdische Studien, Beiträge; 1). Berlin, Boston, 2012.

- Adressbücher aus der Digitalen Landesbibliothek Berlin, insbesondere:

- a) Neander von Petersheiden, Karl: Neue Anschauliche Tabellen von der gesammten Residenz-Stadt Berlin, oder Nachweisung aller Eigenthümer, mit ihren Namen und Geschäfte [...], zum zweitenmale dargestellt, Berlin, 1801. (Letzter online Zugriff: 28.02.2018)

- b) Neander von Petersheiden, Karl: Anschauliche Tabellen von der gesamten Residenz-Stadt Berlin, worin alle Straßen, Gassen und Plätze in ihrer natürlichen Lage vorgestellt [...], Berlin, 1799. (Letzter online Zugriff: 28.02.2018)

- Rebiger, Bill: Das jüdische Berlin. Kultur, Religion und Alltag gestern und heute. Berlin, 2010.

- Wilhelmy-Dollinger, Petra: Der Berliner Salon im 19. Jahrhundert. 1780-1914. Berlin, New York, 1989.

- Wilhelmy-Dollinger, Petra: Die Berliner Salons: Mit historisch-literarischen Spaziergängen. Berlin, 2000.

Zitierhinweis: Jan Wilkens: Vom Dachstuben-Salon zur Synagoge. Eine Topographie jüdischer Salonnièren und jüdischen Lebens um 1800 (Version I, 2018), in: haskala.net. Das online-Lexikon zur jüdischen Aufklärung / hg. von Christoph Schulte und Marie Ch. Behrendt, URL<>, letzter Zugriff [Datum, Uhrzeit].