Die Gloveboxen der Arbeitsgruppe sind mit Stickstoff gefüllt. Nur unter diesen Bedingungen können Stolterfoht und sein Team Perowskit-Solarzellen herstellen, eine herkömmliche Umgebung würde den Prozess indes beinträchtigen. Neben den Boxen stehen drei Eimer. „Bitte vorsichtig“, warnt der Physiker. „Da sind unsere Chemieabfälle drin.“ Das Forschungsteam arbeitet mit chemischen Materialien und stellt selbst Lösungen her, die in der abgesicherten Umgebung der Boxen auf Trägerplatten aufgebracht werden. Und nicht alle sind ungiftig. So muss z.B. der Behälter mit Chloroform vorsichtig hinter einer Glasscheibe geöffnet werden – darüber ein Abzug, der die giftigen Dämpfe sofort aufsaugt.

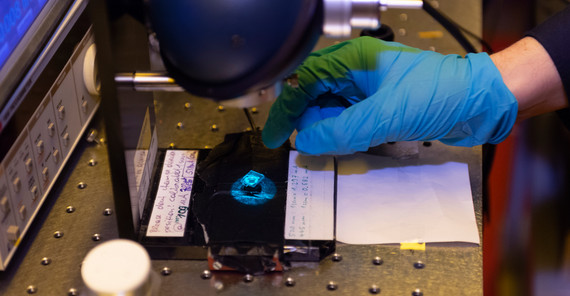

In der geräuschvollen Glovebox arbeiten derweil verschiedene Apparaturen. Eine schüttelt die Perowskit-Lösung. Ein anderes, rundes Gerät ist der Spin Coater, mit dessen Hilfe hauchdünne Lösungen auf einem Träger kristallisieren, indem sich die Trägerplatte mit der Lösung in rasanter Geschwindigkeit dreht. Die Lösung härtet aus und verfärbt sich – dabei sind verschiedene Farben möglich, was Perowskit aus architektonischer Sicht als reizvolle Alternative zu Siliziumsolarzellen erscheinen lässt. Das Auftragen ist Millimeterarbeit und nur mit hochpräzisen Pipetten ausführbar. In der Box liegt aber auch ein ramponierter, etwas abgeschmolzener Föhn. „Den brauchen wir manchmal, um die Lösung zu trocknen“, erklärt der Wissenschaftler.

Noch werden die meisten marktüblichen Solarzellen aus Silizium hergestellt. Doch das könnte sich ändern, denn Perowskit lässt sich nicht nur leichter herstellen, es ist auch weniger defektanfällig. Bis es soweit ist, haben Martin Stolterfoht und seine Kollegen aber noch viel Arbeit vor sich. Derzeit versuchen sie zu klären, warum es an den Grenzflächen zwischen den verschiedenen Materialien, aus denen eine Perowskit-Solarzelle besteht, zu Rekombinationsverlusten kommt – also Energie verloren geht. Um Rekombinationsverluste dieser Art zu verstehen, müssen die Solarzellen zunächst im Labor hergestellt werden. In den letzten Jahren machte dies Stolterfoht oft selbst. Im Moment verbring er aber mehr Zeit am Rechner und arbeite an Publikationen, um die Ergebnisse der Forschungsarbeiten zu verschriftlichen. Rekombinationsprobleme hat Stolterfoht selbst dabei nicht – weder fehlt es ihm an Energie noch an Möglichkeiten, ältere und neue Erkenntnisse zusammenzubringen. „Es ist fast wie Detektivarbeit: Wir produzieren die Zellen, dann testen wir sie mit allen möglichen Verfahren und manchmal kommen wir zum erwarteten Ergebnis. Ein anderes Mal ergibt sich jedoch etwas völlig Anderes – und dann müssen wir herausfinden, warum das so ist. Das macht einfach Spaß.“

Doch Stolterfoht hat nicht nur Freude an seiner Forschung, er ist auch erfolgreich. Für den Nachweis, dass an der Grenzfläche, an denen eine Schicht der Solarzelle auf den Perowskit-Halbleiter trifft, Energieverluste entstehen, erhielt er den Postdoc-Preis. „Das Problem ist nicht das Perowskit selbst. Das ist dem Silizium schon heute überlegen.“ Dier Suche geht also weiter. Auf seiner bisherigen Forschung aufbauend, widmet er sich jetzt der physikalischen Beschaffenheit der Grenzflächen und hofft, auf diesem Wege die Ursache der Rekombinationsverluste ausfindig zu machen. „Wir wissen nicht genau, was an den Grenzflächen passiert, da es nicht mit bloßem Auge zu sehen ist. Aber wir können mit unseren Experimenten Rückschlüsse ziehen.“ Stolterfoht arbeitet dafür mit elektronischen und optischen Messmethoden, aus denen er ableitet, wieso es zu Energieverlusten kommt. „Bislang ist über Perowskit-Solarzellen noch viel zu wenig bekannt. Es werden zwar jeden Tag neue Erkenntnisse publiziert, aber wir stehen in der Forschung trotzdem noch am Anfang – vor allem erweisen sich die Erkenntnisse von heute durch neuere experimentelle Daten manchmal noch als unzureichend, müssen später überdacht und neu interpretiert werden. Es wird nie langweilig – vor allem aber ist es mir wichtig, vielleicht einen wissenschaftlich wertvollen Beitrag zur Klimawende zu liefern.“